「高専(こうせん)って何?」「普通の高校と何が違うの?」「進学や就職って有利なの?」

そんな疑問を持つ方のために、今回は高専の基本からメリット・デメリットまで、高専OBの筆者が実体験を交えて解説します。

NHKのロボコン(ロボットコンテスト)やプロコン(プログラミングコンテスト)の舞台と聞けば、「あ~なるほど」と思う人もいるかもしれませんね。

これは昔も今も変わりません。

ゴリ

ゴリ私自身、高専の機械工学科に5年間通って卒業し、現在は大手企業の工場で働いています。そのかたわら、高専のリアルな魅力を日々発信しています。

「高専入試って普通の高校入試と違うの?」

「高専入試に向けて何から始めたらいいの?」

進路選択に高専を選ぶ人はまだまだ少数派。

高専入試は参考書が少なく、学校や塾の先生も「よくわかってない」というのがあるある。

ナレッジスター

![]()

![]()

講師は、高専出身者や現役高専生で高専受験を突破した先輩たちばかり!

2025年度の高専合格率は97.8%で203名の合格者を輩出しています。

「無料相談受付中」で、高専に関することは何でも聞けます。

高専受験は少数派ゆえに孤独。

いまの勉強に不安を抱えてる人は、まずはご気軽に相談してみてください!

\ 【申込殺到中】全国唯一の高専塾 /

推薦入試対策コースもあるよ!

高専とは?「高等専門学校」の略で5年制の実践的な学校

高専(こうせん)は、「高等専門学校」の略称です。

中学卒業後に入学し、5年間通うのが最大の特徴。

普通の高校が3年制なのに対し、高専は高校3年+短大2年を合体させたようなイメージです。

🎓高専の基礎情報

- ほとんどが国立高専ですが、公立・私立も存在

- 2025年6月現在、全国に国公私立あわせて58校

- 学生数は約6万人

- 2023年に「神山まるごと高専」が開校し、全国58校体制に

国立高専(51校)

- 函館高専

- 苫小牧高専

- 釧路高専

- 旭川高専

- 八戸高専

- 一関高専

- 仙台高専

- 秋田高専

- 鶴岡高専

- 福島高専

- 茨城高専

- 小山高専

- 群馬高専

- 木更津高専

- 東京高専

- 長岡高専

- 長野高専

- 富山高専

- 石川高専

- 福井高専

- 岐阜高専

- 沼津高専

- 豊田高専

- 鳥羽商船高専

- 鈴鹿高専

- 舞鶴高専

- 明石高専

- 奈良高専

- 和歌山高専

- 米子高専

- 松江高専

- 津山高専

- 広島商船高専

- 呉高専

- 徳山高専

- 宇部高専

- 大島商船高専

- 阿南高専

- 香川高専

- 新居浜高専

- 弓削商船高専

- 高知高専

- 久留米高専

- 有明高専

- 北九州高専

- 佐世保高専

- 熊本高専

- 大分高専

- 都城高専

- 鹿児島高専

- 沖縄高専

公立高専(3校)

- 東京都産業技術高専

- 大阪公立大学工業高専

- 神戸市立工業高専

私立高専(4校)

- サレジオ高専

- 国際高専

- 近畿大学高専

- 神山まるごと高専

高専の歴史は60年以上!時代に合わせて進化する“実践教育”

高専は、工業分野で即戦力となる技術者を育成するために、1962年(昭和37年)に誕生しました。

それから60年以上、社会や技術の変化に対応しながら、実践型の教育機関として成長を続けてきました。

当初は工業技術者の育成が中心でしたが、今では 「創造力」「柔軟な思考」「チームで課題解決する力」なども重視され、カリキュラムはどんどんアップデートされています。

高専出身の有名人もジャンルを超えて活躍中です。

🎮ゲーム業界

- 田尻智さん(ポケモンの生みの親)

- 桜井政博さん(スマブラ開発者)

📺エンタメ・SNS

- 桐崎栄二さん(YouTuber)

- かっつーさん(YouTuber)

「え、高専出身だったの!?」と驚くような人も多く、出身が同じというだけで親近感がわくのも“高専あるある”ですね

高専は“大学と同じ高等教育機関”!普通高校との違いを整理してみよう

高専と普通高校・工業高校との違いは、実はかなり多くあります。

まず大きな違いは、教育期間。

- 普通高校・工業高校:3年間

- 高専:5年間(高校3年+短大2年のような構成)

さらに、高専は「高等教育機関」に分類され、大学と同じく単位制・専門教育が導入されています。

高校や工業高校が「中等教育機関」なのに対し、立ち位置からしてまるで別物なんです。

高専に入学したその日、先生から言われるのが…「今日からあなたたちは“生徒”ではなく“学生”です」これ、高専あるあるです(笑)

授業スタイルも高校とは異なります。

| 比較項目 | 高校 | 高専 |

|---|---|---|

| 授業時間 | 1コマ50分 | 1コマ90分(大学型) |

| 単位制度 | なし(進級制) | あり(単位取得が必須) |

| 呼ばれ方 | 生徒 | 学生 |

| 教育機関分類 | 中等教育機関 | 高等教育機関(大学と同等) |

高専では1年生から90分授業がスタートするので、最初は集中力と体力の勝負。

高専で身につく“現場力”とは?実践に強い技術者になるための学び

高専では、機械・電気・情報・化学・建築など専門分野に特化した実践教育が受けられます。

そしてこの学びは、単なる知識習得で終わりません。

🔧現場力を鍛えるポイント

- 座学だけでなく、実験・実習が豊富にある

- 手を動かしながら、失敗も含めて挑戦できる環境

- 単なる“理解”ではなく、“形にする力”を育てる

高専の代名詞とも言えるのが、TVや新聞でも話題になるコンテスト系イベント。

- 🤖ロボコン(ロボットコンテスト)

- 💻プロコン(プログラミングコンテスト)

これらは「考えて終わり」ではなく、アイデアを実際のモノへと具現化する力を披露する場。

学生がチームで試行錯誤を重ねながら、驚くような技術を作り上げます。

商船高専という選択肢も!船舶の専門教育が学べる、ちょっと変わった高専

高専の中には、船舶の運航や海洋技術を専門に学べる「商船高等専門学校」があります。

こちらは一般の高専とは少し違い、在学期間は5.5年、卒業はなんと9月。

実際、私の職場にも商船高専卒の後輩がいて、他の新入社員よりも半年遅れて入社していました。

ちょっと変則的ですが、専門性が非常に高い高専です。

このように高専と聞くと「機械・電気・情報系」が定番と思われがちですが…実際には、生物・環境・建築・化学・商船など、多様な学問分野をカバーしています。

高等専門学校の学科一覧(令和5年4月現在):文部科学省 (mext.go.jp)

高専の8割以上が偏差値60以上!実はレベルの高い学校なんです

「高専ってちょっと特殊な学校?」と思われがちですが、実は全国の高専の8割以上が偏差値60超え。

🎓2025年度 偏差値ランキング上位校

- 明石高専:偏差値67~69(トップレベル)

- 徳山高専・久留米高専:毎年上位争いに食い込む有力校

このように、高専はレベルが高い=入学がカンタンではない学校でもあるんです。

しかし、地域内の高校と比べても高専入試は難易度が高いことが多く、進学校の選択肢としても検討されます。

「工業系の専門学校で実践重視だけど、学力も高い」 そんなハイブリッドな立ち位置が高専ならではです。

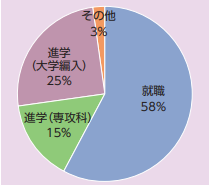

高専卒業後の進路は“就職だけ”じゃない!大学編入も当たり前に

高専卒業後の進路は、「就職 or 進学」。

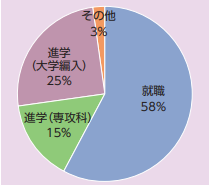

独立行政法人国立高等専門学校機構による令和6年度の進路状況では、本科卒業後の進路は以下のとおりです。

| |

| 就職 | 58% |

| 進学(専攻科) | 15% |

| 進学(大学編入) | 25% |

| その他 | 3% |

就職率の高さは確かに魅力ですが、それ以上に「もっと深く学びたい」「大卒資格を取りたい」「将来の選択肢を広げたい」と考える学生も多いのです。

技術系の専門性をさらに磨くためにも、有力な選択肢として定着してきています。

就職でも進学でもない「その他3%」。

この中には以下のようなケースが考えられます。

- 起業やフリーランスとして活動を開始

- 海外大学への進学

- 一時的な進路保留(病気、進路再考など)

起業というと遠い世界に感じるかもしれませんが、高専卒の技術力と課題解決力はスタートアップと非常に相性がいいんです。

実際、高専OBで起業している人も少なくありませんし、アイデアと行動力さえあれば“その他”は可能性の宝庫ですね。

高専卒の学歴とは?「準学士」から「学士」へのステップアップ

高専本科(5年間)を修了すると、「準学士」の称号が与えられます。

この準学士は、国内でのみ通用する学位であり、短大卒業生が得る「短期大学士」と同程度の位置づけです。

高専では本科を卒業すると、さらに専門技術を2年間学べる「専攻科」というコースへ進む道もあります。

専攻科の概要

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | より高度な技術教育 |

| 設置開始 | 1992年 |

| 学歴 | 卒業で「学士(=大卒扱い)」を取得可能 |

| 進路 | 就職 or 大学院進学(修士課程) |

専攻科に進むには試験に合格する必要があります。

人気の度合いや倍率は学校によって差があり、不人気校では「滑り止め」として受ける学生も多いようです。

専攻科卒というのは会社では微妙な立ち位置なので、大学院に進む人が多いですね。専攻科卒を大卒扱いにしてくれない企業もあります。

高専からの進学ルート|専攻科 or 大学編入、どちらを選ぶ?

高専生が進学するには主に2パターンがあります。

- 専攻科(高専内)

- 大学3年次編入(外部大学)

📘大学編入の特徴

- 多くは3年次編入(一部2年次編入あり)

- 試験科目は絞られており、最大4~5教科(数学・物理・英語・専門など)

- 成績上位者には推薦枠もあり(ただし少人数)

専攻科も大学編入も進学率は非常に高く、ほぼ100%。

東大や京大といった難関大学に編入する高専生も毎年のようにいます。

専攻科は推薦をもらえれば面接のみで進学可能。

筆記試験も授業をきちんと理解していれば十分合格可能です。

高専からの就職ルート|“即戦力”で大企業へも

高専卒の就職率はほぼ100%。 実際、毎年5~6割が就職を選びます。

高専教育の目的は「即戦力となる技術者の育成」。

📌 実際の進路例

- 地元優良企業

- 上場大手メーカー

- エンジニア職での専門職採用

一度は耳にしたことがある企業へ就職する高専生も多く、安心感ある進路です。

私も大企業でぬくぬくと働いています(^▽^)

「高専入試って普通の高校入試と違うの?」

「高専入試に向けて何から始めたらいいの?」

進路選択に高専を選ぶ人はまだまだ少数派。

高専入試は参考書が少なく、学校や塾の先生も「よくわかってない」というのがあるある。

ナレッジスター

![]()

![]()

講師は、高専出身者や現役高専生で高専受験を突破した先輩たちばかり!

2025年度の高専合格率は97.8%で203名の合格者を輩出しています。

「無料相談受付中」で、高専に関することは何でも聞けます。

高専受験は少数派ゆえに孤独。

いまの勉強に不安を抱えてる人は、まずはご気軽に相談してみてください!

\ 【申込殺到中】全国唯一の高専塾 /

推薦入試対策コースもあるよ!

高専のメリット・デメリット

高専には、メリットもあればデメリットもあるので紹介します。

それぞれ詳しく解説します。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 大企業へ就職しやすい 難関大学へ進学しやすい 学費が安い 校則がゆるくて自由 大学受験がない | 留年率が高い 大卒よりも年収が低い 女子学生が少ない |

メリット①大企業へ就職しやすい

高専生の就職は推薦制度がメイン。

大学生のように一般応募ではなく、学校推薦で応募するため、選考が有利に進むケースが多いです。

成績がそこそこであっても、人気企業へ就職できるチャンスがあります(私もそのひとり)。

メリット②難関大学へ編入できる

数学・物理・英語といった“高専生が慣れた科目”での勝負になるため、難関大でも十分に狙えます。

また、推薦枠や複数受験のしやすさも魅力。

毎年、有名国立大学に編入する高専生が続出しています。

メリット③学費が安い

高専本科→専攻科の進学ルートは、大学卒業までを見越しても圧倒的にコスパが良いです。

例:公立高校→国立大学よりも100万円近く安く済むケースも。

学士の称号まで得られて、この学費なら親御さんも安心。

メリット④校則がゆるくて自由

私服OK・髪染めOK・ピアスOK・バイトOK…など、高専は自由度が高い学校が多いです。

授業中に居眠りやゲームしても、周りに迷惑をかけなければ大目に見られることも。

私自身、アルバイトや免許取得など、のびのび過ごしていました(笑)

メリット⑤大学受験がない

高専生はセンター試験のような“受験地獄”がありません。

進路に追われる高校3年生を横目に、自由な時間を使って旅行・バイト・趣味などが楽しめるのもメリット。

長期休暇を有効活用できます

デメリット①留年率が高い

高専の赤点基準は60点で普通高校の30点とは違い厳しめです。

定期テストの追試にも不合格なら、容赦なく単位を落とす→留年確定となります。

文科省の調査では、普通高校の約10倍の留年率(3.7%)というデータも。

資料3_高等専門学校における教育改善状況等に関する調査結果について(設問AからE)(概要)

私の高専でも、5年間で3人の学生が留年し、2人の学生が上から落ちてきました…

デメリット②大卒よりも年収が低い

学歴社会の日本では、初任給や昇進面で大卒に軍配が上がることが多いです。

仕事内容が同じでも、評価・昇給が遅れがちなケースも。

デメリット③女子学生が少ない

国立高専の男女比は男子8割:女子2割。

とくに機械・電気・情報系は男子率が極端で、“青春”的な期待は少し覚悟が必要かも。

建築・生物系や女子の多い部活・アルバイト環境など、出会いの場は選び方次第。

女子と会話したり、イチャイチャしたりといった、思春期男子が思い描く青春は無いです。

ちなみに、私のいた機械工学科は、クラス40人の中で女子は1人だけでした。

まとめ|これであなたも“高専トーク”の仲間入り

ここまで「高専とは何か?」を、進路・学歴・メリット・デメリットの面からじっくり解説してきました。

きっと、これであなたも“高専トーク”に堂々と参加できるレベルになったはずです!

5年間の高専生活は、膨大なレポートに苦しみ、定期テスト前に徹夜続き……そんな日々も、卒業してしまえばいい思い出に変わります。

そして今、大企業でのびのび働けているのも、あの頃の選択と努力の積み重ねがあったからこそ。

人によってベストな道は違います。

でももし、高専という選択肢がちょっとでも気になったなら、それはきっと何かのご縁。

迷っている人こそ、一度立ち止まって、“高専”という道を検討してみてくださいね。

「高専入試って普通の高校入試と違うの?」

「高専入試に向けて何から始めたらいいの?」

進路選択に高専を選ぶ人はまだまだ少数派。

高専入試は参考書が少なく、学校や塾の先生も「よくわかってない」というのがあるある。

ナレッジスター

![]()

![]()

講師は、高専出身者や現役高専生で高専受験を突破した先輩たちばかり!

2025年度の高専合格率は97.8%で203名の合格者を輩出しています。

「無料相談受付中」で、高専に関することは何でも聞けます。

高専受験は少数派ゆえに孤独。

いまの勉強に不安を抱えてる人は、まずはご気軽に相談してみてください!

\ 【申込殺到中】全国唯一の高専塾 /

推薦入試対策コースもあるよ!